余老師講黨史故事 | “解放軍石油工程第一師”的故事

“解放軍石油工程第一師”

石油被稱為工業(yè)的血液,有著非常重要的戰(zhàn)略地位。對石油的重要性,我們黨的領(lǐng)袖、軍隊(duì)的統(tǒng)帥都說過非常深刻又非常通俗的“狠話”。毛澤東在建國初期講過,要進(jìn)行建設(shè),石油是不可缺少的。天上飛的,地下跑的,沒有石油都轉(zhuǎn)不動。朱德總司令也講過,現(xiàn)代戰(zhàn)爭打的就是鋼鐵和石油,有這兩樣打起仗來就有了物資保障。沒石油,飛機(jī)、坦克、大炮不如一根打狗棍!

2000年石油工業(yè)出版社出版的十六卷《石油師人》叢書

可是,新中國剛剛誕生之際——

1949年,全國只有一個年產(chǎn)原油9萬噸的玉門油田,延長油礦、獨(dú)山子油礦產(chǎn)量還很小。全國只有8臺鉆機(jī)。最缺乏的是人力,石油職工人數(shù)總共才一萬多,其中技術(shù)人員700人,地質(zhì)和物探人員不到30人,鉆井工程師十余人。

馬克思主義政治經(jīng)濟(jì)學(xué)指出,生產(chǎn)力的第一要素是從事生產(chǎn)活動的人。列寧也講過,“全人類的首要生產(chǎn)力是工人”。毛澤東更是指出:“世間一切事物中,人是第一可寶貴的。在共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)下,只要有了人,什么人間奇跡也可創(chuàng)造出來。”很顯然,加快新中國石油工業(yè)的發(fā)展,最根本的一條就是加快加大在人力方面的投入和支援。

時任西北石油管理局局長的康世恩向燃料工業(yè)部和朱德總司令報告,請求中央調(diào)撥一個建制師支援石油工業(yè)的發(fā)展。中央很快批準(zhǔn)了這個建議,1952年2月中央軍委主席毛澤東發(fā)布命令,決定把第一野戰(zhàn)軍第19軍的57師8000名官兵,整建制改編為“解放軍石油工程第一師”,參加石油工業(yè)的建設(shè)和發(fā)展。

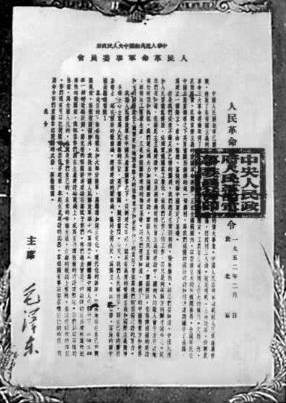

毛澤東主席簽署的改編命令

這支部隊(duì)是1949年5月由西北民主聯(lián)軍38軍17師12旅36團(tuán)和山西陜南軍區(qū)勛白獨(dú)立團(tuán)共同組建的一支野戰(zhàn)軍,常駐漢中。西北民主聯(lián)軍的38軍17師是愛國將領(lǐng)楊虎城創(chuàng)建的一支革命武裝。在解放戰(zhàn)爭中,這支部隊(duì)在豫西、陜南參戰(zhàn)上百次,涌現(xiàn)出了許多戰(zhàn)斗英雄。朝鮮戰(zhàn)爭爆發(fā)后,他們整裝待發(fā),隨時準(zhǔn)備赴朝作戰(zhàn)。1952年2月,中央軍委主席毛澤東發(fā)布命令,該部隊(duì)被整建制改編為“中國人民解放軍石油工程第一師”。

石油師人的勛章

同年的8月1日(建軍25周年的紀(jì)念日),該部改編命名典禮和誓師大會在漢中的北校場古閱兵臺舉行,8000名官兵參加了大會并且舉行了閱兵式。毛澤東親自簽署的《人民革命軍事委員會命令》被鑲嵌在金色的大相框當(dāng)中,置于主席臺前。毛主席的命令指出:“我批準(zhǔn)中國人民解放軍第19軍第57師轉(zhuǎn)為中國人民解放軍石油工程第一師的改編計劃,將光榮的祖國經(jīng)濟(jì)建設(shè)任務(wù)賦予你們。你們過去曾是久經(jīng)鍛煉的有高度組織性、紀(jì)律性的戰(zhàn)斗隊(duì),我相信你們將在生產(chǎn)建設(shè)戰(zhàn)線上,成為有熟練技術(shù)的建設(shè)突擊隊(duì)。”8000名官兵堅(jiān)決擁護(hù)中央軍委和毛主席的命令,誓為新中國石油工業(yè)的建設(shè)再立新功。

1952年8月1日,中國人民解放軍第19軍57師在陜西漢中北校場舉行隆重的“石油師”命名典禮和誓師大會。

誓師大會以后,8000名官兵整編為3個團(tuán),一團(tuán)赴延安棗園學(xué)習(xí)鉆井技術(shù),二團(tuán)去玉門學(xué)習(xí)基建工程,三團(tuán)留在漢中學(xué)習(xí)汽車駕駛技術(shù),此后就有了“一團(tuán)鉆,二團(tuán)建,三團(tuán)圍著汽車輪子轉(zhuǎn)”的說法。僅就“一團(tuán)鉆”而言,他們經(jīng)過培訓(xùn),后來成立了40多個鉆井隊(duì),大大改善了鉆井隊(duì)伍落后的局面。由于8000名石油官兵的加入,使石油員工數(shù)量成倍增加,出現(xiàn)了“凡有石油處,便有石油師人”的新氣象。

至1956年,8000健兒在石油各個崗位上已經(jīng)站穩(wěn)腳跟,融入了石油大軍,其“解放軍石油工程第一師”的番號也隨之撤銷。但是8000健兒的生產(chǎn)力以及我軍對人民、對祖國、對黨的忠誠,堅(jiān)強(qiáng)的組織性、紀(jì)律性,不怕困難、不怕犧牲、頑強(qiáng)拼搏的精神,以及團(tuán)結(jié)合作等優(yōu)良的品質(zhì)、作風(fēng)塑造了石油系統(tǒng)過硬的作風(fēng)。

1951年8月,57師(后改編為石油工程第一師)干部合影。二排坐者左起6為副師長張濤、7為師長張復(fù)振、8為副師長張忠良、9為副師長陳居莘、10為政委張文彬等

在此后很長一段時間里,這些老石油師的人,在石油戰(zhàn)線都是扮演著挑大梁的角色。

1955年,原57師的參謀長陳壽華率領(lǐng)幾千人從玉門進(jìn)軍柴達(dá)木支援柴達(dá)木油田的大發(fā)展;

1956年,老政委張文彬率領(lǐng)成建制隊(duì)伍北上新疆,支援克拉瑪依油田的發(fā)展;

1958年,原師黨委委員、保衛(wèi)科長兼軍法處副處長秦文彩,帶領(lǐng)三千多名官兵東渡黃河參加川中石油會戰(zhàn);

1960年,玉門油礦礦務(wù)局局長焦力人和原57師13團(tuán)代政委宋振明,帶領(lǐng)全國勞動模范王進(jìn)喜鉆井隊(duì)等一批玉門的石油隊(duì)伍,開赴東北松遼盆地參加大慶會戰(zhàn),為我國石油工業(yè)的騰飛寫下了不朽的篇章。

在他們中間涌現(xiàn)了許許多多先進(jìn)模范個人和英雄集體。

1953年,在玉門油礦組建的鉆井隊(duì)的隊(duì)長當(dāng)中,75%是老石油師的官兵。其中就有老石油師師直屬部隊(duì)的某排組建的1202鉆井隊(duì),后來成為與鐵人王進(jìn)喜的1205鉆井隊(duì)并駕齊驅(qū)的英雄鉆井隊(duì)。在大慶會戰(zhàn)中樹立的“王、馬、段、薛、朱五面紅旗”,其中的“王”就是1205鉆井隊(duì)隊(duì)長王進(jìn)喜,其中的“馬”則是1202鉆井隊(duì)隊(duì)長馬德仁。在其后石油工業(yè)騰飛的歲月里,1202鉆井隊(duì)因業(yè)績卓著先后被石油部命名為“永不卷刃的尖刀”“鋼鐵鉆井隊(duì)”“衛(wèi)星鉆井隊(duì)”“五好紅旗單位標(biāo)兵”等榮譽(yù)稱號。

“王、馬、段、薛、朱五面紅旗”

石油師對我國石油工業(yè)的貢獻(xiàn),不僅僅是為國家和人民創(chuàng)造了大量物質(zhì)財富,為甩掉“石油落后”的帽子建立了卓越功勛,還培養(yǎng)出了一大批石油工業(yè)的管理干部和人才。僅從石油師走出的司局級以上的領(lǐng)導(dǎo)干部,就有近百名。

張復(fù)振,1907年生于山東省的新縣,1924年從軍于馮玉祥、楊虎城部隊(duì)。后升至團(tuán)長,1936年跟隨楊虎城將軍參加過西安事變,1938年秘密加入中國共產(chǎn)黨。抗戰(zhàn)勝利后任解放軍第19軍57師師長兼漢中軍分區(qū)司令員。1952年,所在師改編為石油工程師后繼任師長,后擔(dān)任玉門油礦第一副局長,玉門礦務(wù)局第一副局長,他負(fù)責(zé)了新中國石油工業(yè)第一個運(yùn)輸隊(duì)即玉門油礦運(yùn)輸處,親自兼任處長。1957年,石油工業(yè)部成立直屬運(yùn)輸公司,張復(fù)振任經(jīng)理和書記。他率這支石油運(yùn)輸野戰(zhàn)軍,南征北戰(zhàn),被部長余秋里稱贊為“拖不垮、打不爛的石油運(yùn)輸野戰(zhàn)軍”。

石油部為表彰他對石油工業(yè)發(fā)展的貢獻(xiàn),1985年7月17日,在中原油田黃河園林為他建亭立碑。以石油部名義為之樹碑者只有三人,一是在玉門公園為石油地質(zhì)科學(xué)家孫建初樹碑,二是在大慶市為全國勞模鐵人王進(jìn)喜樹碑,再就是為老石油師的師長張復(fù)振樹碑。

張文彬,1936年參加革命,1937年入黨,長期在軍中從事政治工作,任57師政委。石油師成立以后繼續(xù)被任命為該師的政委。改編后歷任西北石油管理局副局長、西安石油鉆探局局長、新疆石油公司總經(jīng)理,松遼石油會戰(zhàn)、大慶會戰(zhàn)副組長副指揮,勝利油田會戰(zhàn)指揮,1965年后任石油工業(yè)部副部長、燃化部副部長等職,他把一生都獻(xiàn)給了我國石油工業(yè)。2013年在北京病逝。

宋振明,1926年生于河北,1938年參加革命,1942年入黨,參加過抗日戰(zhàn)爭,1952年在解放軍57師第13團(tuán)任代政委,改編后歷任玉門油礦運(yùn)輸處處長,采油廠廠長、黨委書記等職。1960年參加大慶石油會戰(zhàn),任會戰(zhàn)指揮部副指揮,歷任大慶黨委書記、石油化工部副部長、石油工業(yè)部部長、國家能源委員會副主任、中原油田會戰(zhàn)領(lǐng)導(dǎo)小組組長等職。1990年6月13日,在大慶市病逝,享年64歲。

原57師政治部組織科的副科長,后來擔(dān)任石油工業(yè)部黨組副書記、副部長的陳烈民

原57師的黨委委員、政治部保衛(wèi)科科長,后擔(dān)任石油工業(yè)部副部長、中國海洋石油總公司總經(jīng)理的秦文彩

原57師政治部秘書,后任大慶、四川、長慶油田會戰(zhàn)指揮部副指揮,石油工業(yè)部副部長的李敬

1996年,石油師成立時年紀(jì)最小的戰(zhàn)士(當(dāng)時14歲)也光榮退休了。至此,所有老石油師的官兵,都已離開了工作崗位。而他們在中國石油戰(zhàn)線上奮斗幾十年,參與創(chuàng)造的“愛國、創(chuàng)業(yè)、求實(shí)、奉獻(xiàn)”的石油精神,卻永遠(yuǎn)留給了石油大軍的后來人。我們不會忘記這八千健兒的“石油工程第一師”,我們不會忘記他們的歷史功績,我們要發(fā)揚(yáng)他們參與創(chuàng)造的老石油精神,去創(chuàng)造中國石油工業(yè)新的輝煌。

余世誠,1937年出生于河南省禹州市,1961年畢業(yè)于北京石油學(xué)院機(jī)械系,1964年中國人民大學(xué)國際政治研究生畢業(yè)。曾任我校人文社科部主任,教授。先后講授《中共黨史》、《中國革命史》、《科學(xué)社會主義理論與實(shí)踐》等多門思想政治理論課。主編了《石油大學(xué)校史》、《中國石油高教史》。獲“有突出貢獻(xiàn)教育專家”稱號,享受政府特殊津貼。發(fā)表論文百余篇,出版《鄧小平與毛澤東》、《史園拾穗》等著作十余部。

(編輯 魏志博)