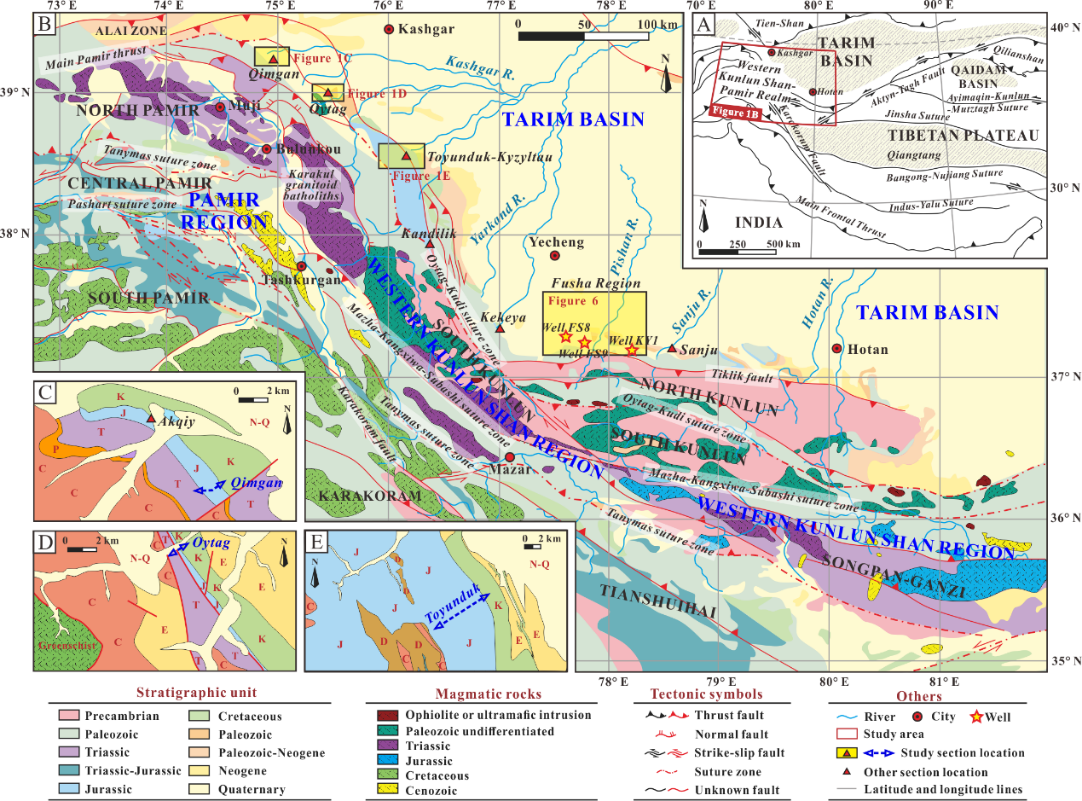

近日,我院朱世發(fā)教授研究團隊在西昆侖-帕米爾地區(qū)侏羅系源-匯系統(tǒng)研究方面取得了重要進展。作為青藏高原西北緣的關(guān)鍵構(gòu)造單元,西昆侖-帕米爾地區(qū)記錄了中生代古特提斯洋的閉合過程,然而,由于喜馬拉雅運動強烈構(gòu)造疊加的影響,導(dǎo)致前新生代信息被廣泛覆蓋,限制了我們對其演化歷史的準(zhǔn)確識別與建立。本研究以塔里木盆地西南緣連續(xù)的侏羅系沉積為突破口,系統(tǒng)整合沿西昆侖-帕米爾山前連續(xù)展布的三條露頭剖面與三口鉆井的綜合資料,開展砂巖巖石學(xué)、重礦物組合與碎屑鋯石U-Pb分析,探討了區(qū)域構(gòu)造背景與物源格局。

結(jié)果顯示,研究區(qū)侏羅系物源存在顯著的空間分區(qū):(1)Qimgan至Oytag地區(qū)以三疊紀(jì)弧后火山巖為主要物源,物源區(qū)主要為北帕米爾東北部,幾乎不受來自中-南帕米爾物源區(qū)的影響。(2)Toyunduk-Kyzyltau至Fusha地區(qū)則以含有早古生代與新元古代兩個年齡段鋯石為特征,北昆侖-南昆侖地體為主控物源,更遠處的甜水海與松潘-甘孜等地體并無明顯影響。基于此,研究提出了西昆侖-帕米爾古特提斯閉合期的地球動力學(xué)模型,并證實了北帕米爾東北部三疊紀(jì)弧后火山作用的獨立證據(jù)鏈。該成果不僅填補了塔里木盆地西南緣侏羅系物源體系認識空白,也對深化古特提斯閉合及其陸內(nèi)響應(yīng)機制的認識具有重要啟示意義。

該成果與英國利茲大學(xué)Nigel Mountney教授和Adam McArthur博士以及塔里木油田合作完成,成果論文《Tectonic evolution records closure of the Western Kunlun–Pamir Paleo-Tethys Realm: Insights from provenance analyses of Jurassic siliciclastic strata》發(fā)表在地學(xué)領(lǐng)域著名期刊《GSA Bulletin》上。論文第一作者為我院博士生崔航,通訊作者為朱世發(fā)教授,中國石油大學(xué)(北京)油氣資源與工程全國重點實驗室和地球科學(xué)學(xué)院為第一完成單位。《GSA Bulletin》是地球科學(xué)領(lǐng)域的中科院1區(qū)top和JCR Q1期刊,具有重要的學(xué)術(shù)影響力,五年平均影響因子為4.4。

感謝論文審稿人中國科學(xué)院肖文交院士、德國波茨坦大學(xué)Edward Sobel教授和德國明斯特大學(xué)Heinrich Bahlburg教授在評審中給予的專業(yè)建議。

論文鏈接:https://doi.org/10.1130/B38091.1