【時代新人強國行】中石大 “數往知來,隴韻相傳”實踐團探尋文化傳承與生態發展新路徑

發布時間:2025-08-21 | 來源:人工智能學院 | 瀏覽量:

8月7日至14日,中石大“數往知來,隴韻相傳”實踐團赴甘肅蘭州、武威、古浪、民勤等地,開展非遺文化調研與生態保護實踐活動。

涼州鼓韻震山河 千年非遺展新姿

實踐團探訪國家級非遺項目——涼州攻鼓子。在傳承人楊門元的指導下,成員們學習了“騎馬蹲襠步”“十字梅花陣”等經典陣型,領悟到攻鼓子背后蘊含的深厚文化內涵。鏗鏘有力的鼓點在展現生態變遷壯美畫卷的同時,也傳遞著隴原人民世代相傳的精神密碼。在武威站前廣場,實踐團與傳承人同臺演出,通過創新編排將傳統技藝與現代元素巧妙相融。

黃河獅舞揚豪情 北獅技藝煥新生

在蘭州北獅傳承基地,第三代傳承人柴宗峰展示了獅頭制作工藝,分享了北獅文化“以形傳神、以舞喻志”的藝術精髓。成員們學習了扎制技藝,體驗了高臺騰躍等表演動作,了解了這項古老技藝的新時代傳承,深刻認識到,非遺保護要守住文化根脈,更要激發創新活力。團隊成員記錄技藝淵源與傳承故事,讓北獅精髓隨圖文視頻廣泛傳播;捕捉訓練細節與匠心瞬間,讓傳承艱辛借紀實短片直抵人心;通過鮮活分享,讓年輕群體走近、了解非遺。

巧手剪出綠洲夢 非遺技藝傳新聲

“剪紙不僅是手藝,更是民勤人記錄生活、傳遞智慧的文化密碼。”在民勤縣,市級剪紙代表性傳承人甘正業講解了民勤剪紙“以剪代筆、以紙傳情”的藝術特色,指導成員創作“麥草方格”“梭梭苗”等主題作品。一張張紅紙經過折疊、剪刻,化作栩栩如生的治沙圖景。實踐團策劃線上線下宣傳活動,通過走訪民勤敬老院、發布微信推送等方式,讓剪紙藝術成為傳播生態理念的新載體。

藍白匠心凝古韻 枯木新魂啟今朝

實踐團深入蘭州仁壽山非物質文化遺產傳習基地。在扎染工坊,省級非遺傳承人管蘭欣展示了“扎、染、曬”等傳統工序,成員們親身體驗從扎花定型到浸染氧化的全過程。藍白相間的紋樣在布料上自然暈染,每一件作品都是傳統智慧與現代審美的完美融合。團隊還探訪了市級根雕傳承人甘博,感受“化腐朽為神奇”的藝術哲學。甘博以刀為筆,依形就勢,將枯木雕琢成游龍、隱士等栩栩如生的作品。他深耕技藝二十余年,創辦根雕藝術館,培養年輕匠人,讓這門千年非遺在新時代煥發生機。

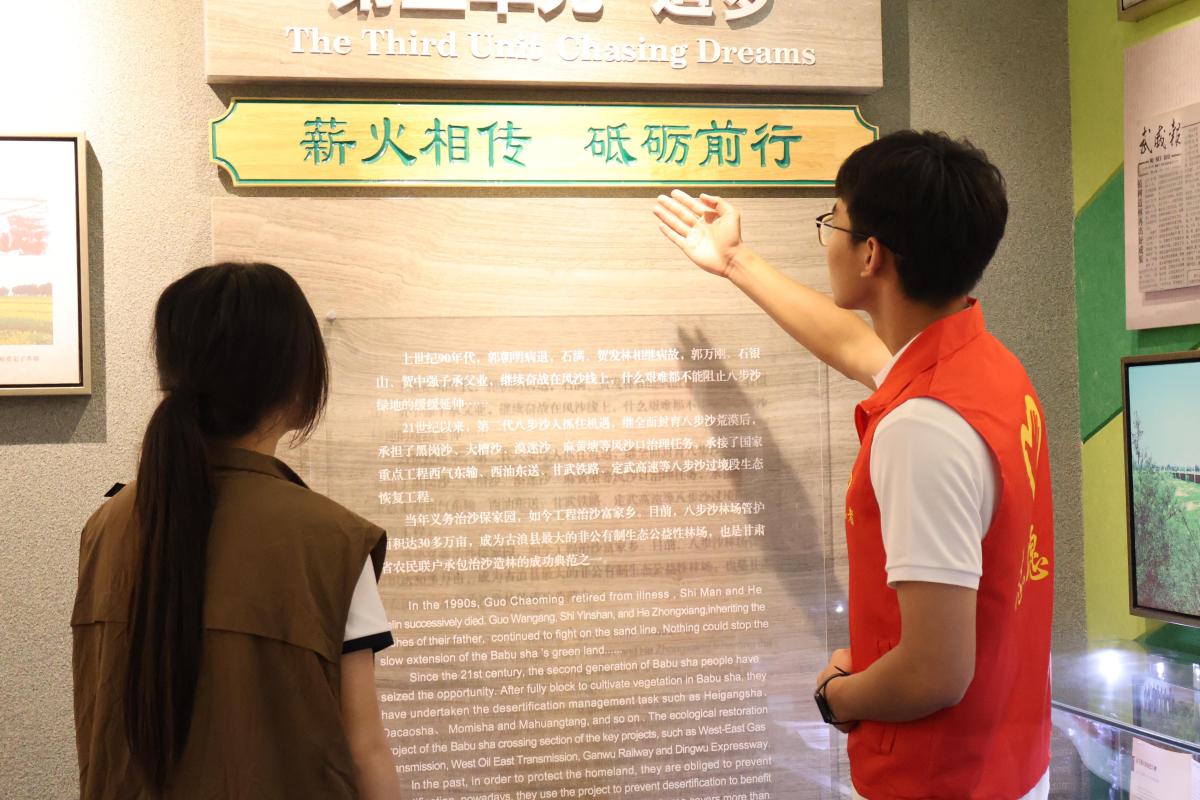

綠夢深耕鎖黃沙 三代堅守譜新篇

實踐團深入民勤、古浪兩地,感悟隴原人民守護綠色的精神傳承。在民勤防風治沙紀念館,成員們從“沙進人退”到“人進沙退”的歷史變遷中,看到了幾代治沙人的奮斗足跡;在八步沙六老漢治沙紀念館,銹蝕的鐵鍬、泛黃的老照片生動講述著三代人將荒漠變綠洲的感人故事。“進取、創業、奉獻、務實”的治沙精神,與非遺傳承人的匠心精神交相輝映,讓成員們深刻認識到文化傳承與生態保護的內在統一。實踐團成員擔任志愿講解員,向游客傳遞治沙人的綠色信念,將生態保護的種子深深扎根心田。

從涼州的千年鼓韻到黃河之濱的獅舞,從扎染的藍白之韻到根雕的枯木新生,從民勤的生態剪紙到八步沙的治沙實踐,成員們親身體驗了非遺技藝的匠心傳承,深刻感悟了生態保護的艱辛歷程,見證了傳統文化與現代發展理念的共生共榮。實踐團將以非遺傳承人的匠心精神和治沙人的執著堅守為指引,把實踐所得轉化為守護文化根脈的實際行動,積極探索文化傳承與生態保護的創新路徑,在新時代征程中為非遺保護與綠色發展貢獻青春力量。

(編輯 李煜)