【青春向上】拿得了冠軍,發(fā)得了論文,她是博士生孫洋!

發(fā)布時(shí)間:2025-04-06 | | 瀏覽量:

是健美操賽場(chǎng)的“靈魂舞者”,更是科研領(lǐng)域的“學(xué)術(shù)之星”,她就是孫洋,化學(xué)工程與環(huán)境學(xué)院2023級(jí)博士生,在校期間共發(fā)表SCI論文15篇,申請(qǐng)發(fā)明專利1項(xiàng),獲得國(guó)家級(jí)獎(jiǎng)項(xiàng)2項(xiàng),省部級(jí)獎(jiǎng)項(xiàng)2項(xiàng),獲中國(guó)石油大學(xué)(北京)“優(yōu)秀研究生”“科技創(chuàng)新先進(jìn)個(gè)人”“文體活動(dòng)先進(jìn)個(gè)人”等榮譽(yù)稱號(hào),作為健美操隊(duì)成員,隨隊(duì)獲得8項(xiàng)省部級(jí)獎(jiǎng)項(xiàng)。

走出一條新路

孫洋的本科專業(yè)是過程裝備與控制,但命運(yùn)的齒輪在她學(xué)習(xí)“化工原理”課程時(shí)悄然轉(zhuǎn)動(dòng),當(dāng)反應(yīng)釜中的傳質(zhì)傳熱過程通過方程式躍然紙上時(shí),她內(nèi)心對(duì)科研的渴望也躍然心頭。于是,她萌生了轉(zhuǎn)入化學(xué)工程與技術(shù)專業(yè)學(xué)習(xí)的想法,但這也意味著她必須直面現(xiàn)實(shí)的壁壘——跨專業(yè)考研,從0開始。

她啃遍專業(yè)教材,追著老師答疑。當(dāng)成功上岸時(shí),她說:“這不過是攀登的第一級(jí)臺(tái)階。”

碩士階段真正接觸科研時(shí),孫洋才體會(huì)到什么是“知識(shí)鴻溝”。因?yàn)闆]有本科的積累,她的路走得比別人更難一些,但是她從來都沒有退縮。沒有現(xiàn)成的實(shí)驗(yàn)方案,她就用三個(gè)月時(shí)間閱讀大量文獻(xiàn),手繪出完整的工藝流程圖;面對(duì)陌生的儀器設(shè)備,她得到了導(dǎo)師和師兄師姐的耐心指導(dǎo);裝置搭建卡殼時(shí),她直接聯(lián)系廠家找教程,對(duì)照說明書一步步摸索。那些啃文獻(xiàn)到凌晨的日子,那些被基礎(chǔ)概念難倒的挫敗,都化作她重新構(gòu)建知識(shí)網(wǎng)絡(luò)的基石。

孫洋說:“研二下學(xué)期,我發(fā)表了第一篇一作論文,那一刻,我忽然明白,真正的突破不是發(fā)了多少論文,而是當(dāng)年那個(gè)敢在絕壁上開路的自己。”

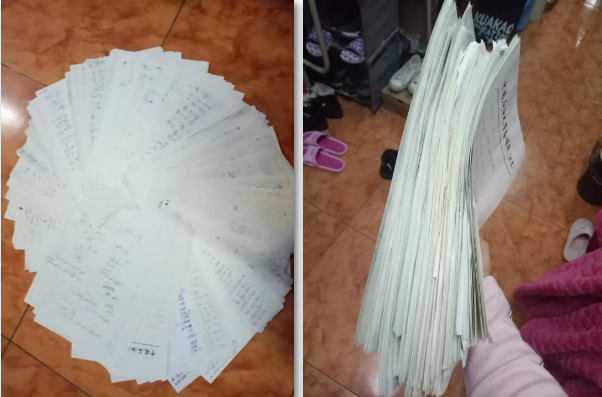

15篇SCI?從書架到貨架!

科研論文的誕生絕非簡(jiǎn)單的數(shù)據(jù)堆砌,而是一場(chǎng)與未知的智慧博弈。在探索電解水制氫催化劑的初期,孫洋便遭遇了科研人最棘手的困境——實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)難以復(fù)現(xiàn)。面對(duì)這一挑戰(zhàn),導(dǎo)師帶著她展開頭腦風(fēng)暴,通過系統(tǒng)分析實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)、反復(fù)論證反應(yīng)機(jī)理,最終為實(shí)驗(yàn)重現(xiàn)指明了方向。

論文投稿的歷程更是對(duì)孫洋學(xué)術(shù)素養(yǎng)的全面考驗(yàn)。曾有一篇論文因英語(yǔ)表達(dá)問題被期刊連續(xù)退回修改三次,這個(gè)結(jié)果讓自詡英語(yǔ)水平不錯(cuò)的她備受打擊。但她很快調(diào)整心態(tài),將挫折轉(zhuǎn)化為提升的契機(jī),運(yùn)用專業(yè)語(yǔ)法軟件逐句打磨,更通過精讀頂刊論文來揣摩學(xué)術(shù)表達(dá)的范式。實(shí)驗(yàn)室的師兄也主動(dòng)擔(dān)任“語(yǔ)言顧問”,幫她梳理論證邏輯中的斷層。當(dāng)這篇?dú)v經(jīng)三審的論文最終被接收時(shí),孫洋說:“這次經(jīng)歷不僅提升了我的英語(yǔ)寫作能力,更讓我學(xué)會(huì)了用審稿人的視角審視自己的研究。”

她說:“越深入科研,越覺得未知廣闊。”懷著對(duì)科學(xué)探索的敬畏與熱愛,她踏上博士研究的征程。

在孫洋看來,科研成果產(chǎn)業(yè)化的道路充滿未知:“從實(shí)驗(yàn)室到工業(yè)化生產(chǎn)是個(gè)艱難的過程,但正是這種挑戰(zhàn)讓科研充滿魅力。我期待自己的研究既能豐富學(xué)術(shù)理論,又能真正服務(wù)于產(chǎn)業(yè)發(fā)展——這才是科研工作者應(yīng)有的追求。”

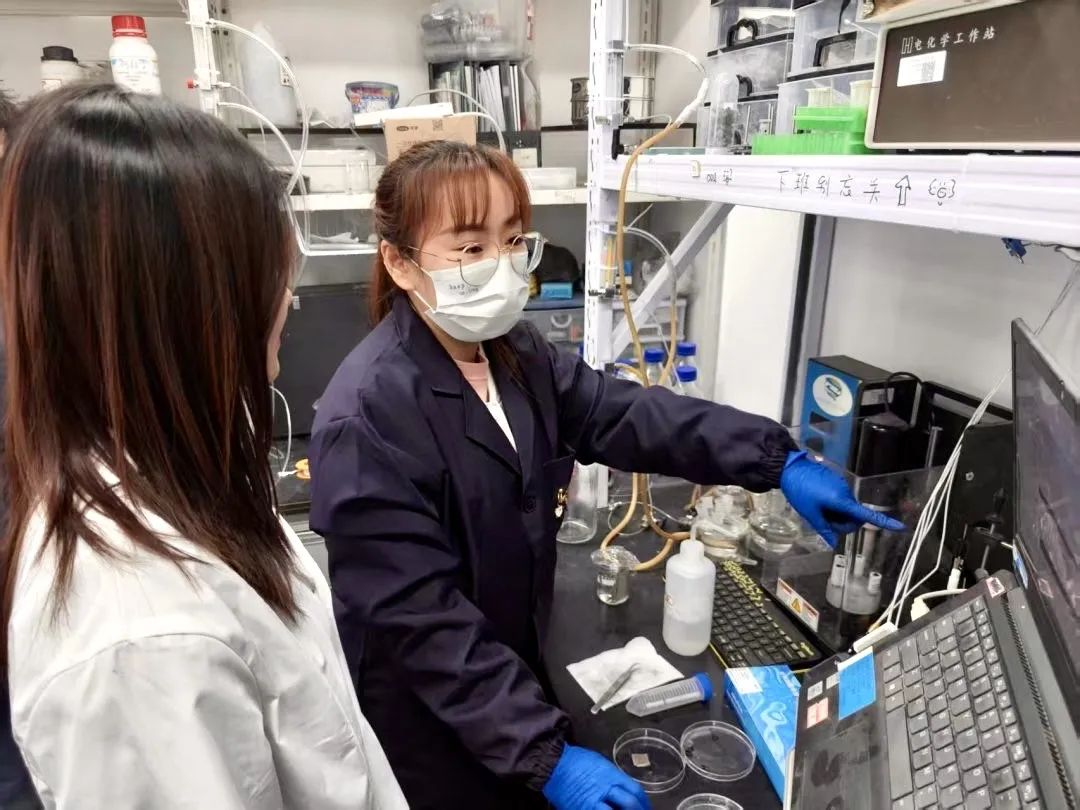

從拋接到論文的“雙線人生”

如果說實(shí)驗(yàn)室是孫洋探索科學(xué)奧秘的“主戰(zhàn)場(chǎng)”,那么健美操賽場(chǎng)則是她釋放激情的“第二舞臺(tái)”。大一時(shí)孫洋憑借出色記憶力被選拔入校啦啦操隊(duì),卻在首次訓(xùn)練時(shí)因肢體協(xié)調(diào)性不足而手足無措。“要么不做,要做就做到極致!”——帶著這份執(zhí)念,她開啟了近乎嚴(yán)苛的自我訓(xùn)練,課余時(shí)間總能在排練室找到她反復(fù)打磨動(dòng)作的身影,一個(gè)簡(jiǎn)單的托舉動(dòng)作要練習(xí)上百次,雙臂時(shí)常布滿淤青也從不言棄。

在2024年首都高等學(xué)校啦啦操比賽現(xiàn)場(chǎng),孫洋與她的隊(duì)友們正全神貫注地完成著最終的表演。然而這時(shí),一個(gè)小插曲不期而至——一名隊(duì)友的動(dòng)作出現(xiàn)了失誤。面對(duì)突如其來的變故,隊(duì)伍并未陷入慌亂,而是迅速調(diào)整狀態(tài),堅(jiān)決執(zhí)行原本的動(dòng)作編排,最終圓滿完成了比賽。孫洋說:“這次經(jīng)歷讓我明白,無論準(zhǔn)備得多么充分,意外總是難以預(yù)料。但關(guān)鍵在于,我們能否在這樣的時(shí)刻相互理解、彼此支持。這種積極友好的團(tuán)隊(duì)氛圍,在我們的健美操隊(duì)中一直延續(xù)著。”

時(shí)間見證了她的成長(zhǎng)與蛻變,孫洋與隊(duì)友們攜手并進(jìn)。準(zhǔn)備首都高等學(xué)校第44屆兩操比賽(健美操)時(shí),周博男老師為團(tuán)隊(duì)編排了新動(dòng)作,在踏板操開場(chǎng)加入轉(zhuǎn)體拋接接背身翻。一名隊(duì)員要躍上五人搭建的“底座”,在騰空瞬間完成360度轉(zhuǎn)體。孫洋作為五名“底座”隊(duì)員之一,毫無托舉經(jīng)驗(yàn),連保持手臂水平都做不到。訓(xùn)練館的鏡子,總是映著她的手臂在負(fù)重條件下止不住的顫抖,還有訓(xùn)練時(shí)的擦傷。“三二一,拋!”體育館頂燈在視野中飛速旋轉(zhuǎn),孫洋咬緊牙關(guān)繃緊手臂肌肉,汗水浸透的護(hù)腕下還藏著手臂上的淤青,正是啦啦操隊(duì)員與高難度拋接動(dòng)作搏斗的勛章。隨著歡呼與喝彩,孫洋知道,幾個(gè)月的努力沒有白費(fèi)。最終,她們拿到了踏板項(xiàng)目的第二名,實(shí)現(xiàn)了該項(xiàng)目名次上的突破。這一刻,訓(xùn)練的傷痕化作榮譽(yù)與勛章,記錄著她們夾雜著汗水的日日夜夜。

“科研和競(jìng)技何其相似,都沒有捷徑可走,唯有絕對(duì)的專注和團(tuán)隊(duì)的默契才能突破極限。”她將賽場(chǎng)上學(xué)到的協(xié)作精神融入科研工作,在課題攻堅(jiān)時(shí)與實(shí)驗(yàn)室伙伴們相互激勵(lì),共同跨越一個(gè)又一個(gè)學(xué)術(shù)難關(guān)。

在孫洋身上,“優(yōu)秀”二字被賦予了更豐富的內(nèi)涵。學(xué)術(shù)與熱愛從來不是非此即彼的選擇題——真正的卓越,是既能精準(zhǔn)操控實(shí)驗(yàn)儀器的嚴(yán)謹(jǐn),也能在聚光燈下綻放自信笑容的灑脫;既是實(shí)驗(yàn)室里沉穩(wěn)理性的研究者,也是賽場(chǎng)上活力四射的競(jìng)技者。

(編輯 劉曉琳)