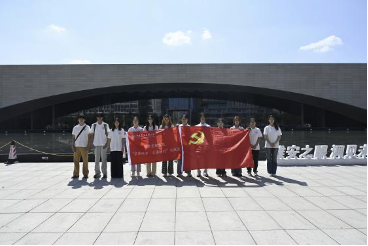

【青春實踐路】中石大學子京冀行:解碼紅綠交融的“雙碳”新答卷!

2025年7月,中國石油大學(北京)經濟管理學院“京冀碳索?習語新行”實踐團深入河北正定、石家莊、雄安新區等地,循紅色足跡、訪生態現場、話基層心聲。通過探訪紅色文化傳承、綠色生態保護與鄉村振興實踐,青年學子們深刻感悟習近平新時代中國特色社會主義思想的實踐偉力,以青春視角解碼京冀大地在賡續紅色血脈與推動綠色發展中的創新實踐。

循足跡:賡續京冀紅色精神血脈

紅色基因是深植京冀大地的精神密碼。實踐團首站走進西柏坡紀念館,深入了解了黨中央在西柏坡時期的艱苦奮斗歷程和“兩個務必”的深刻內涵。

為學習偉大抗戰精神,團隊探訪雄安新區白洋淀雁翎隊紀念館,專訪白洋淀文化研究會李衛東、作家王英年、陳曉輕、劉賀軍,以及抗戰“堡壘戶”后人、工藝大師楊丙軍。楊丙軍動情講述家族往事:“爺爺常說,保家衛國就是守著這片淀、這群人。”通過實地學習與采訪,隊員們深刻認識到紅色政權來之不易,堅定了將紅色精神融入學習實踐的信念。“從抗戰時的‘淀上神兵’到現在的生態守護者,變的是時代任務,不變的是敢擔當、能吃苦的精神。”李衛東的話讓實踐團成員深刻體會到:紅色基因從未褪色,始終是砥礪前行的精神動力。

訪生態:見證綠水青山的生動蝶變

如果說紅色是這片土地的底色,那綠色就是它最動人的新貌。實踐團的調研足跡貫穿綠色發展理念,從河流治理到城市低碳,從生態修復到生活方式轉變,“綠水青山就是金山銀山”的實踐畫卷徐徐展開。

站在石家莊“母親河”滹沱河畔,昔日的干涸斷流已變為碧波蕩漾。生態工程運維服務中心的數據清晰勾勒重生軌跡:水質從劣V類躍升至穩定Ⅲ類,年吸引游客超300萬人次。隊員們化身“小滹衛士”,沿河岸清理垃圾,親身體驗生態治理這項關乎萬千百姓福祉的民生工程。

白洋淀的蛻變更為直觀。中交天津航道局工程師介紹,通過環保清淤,淀底相當于300個西湖水量的污染底泥被清除并資源化利用為建材,踐行著“不讓一滴污水進淀”的誓言。如今,淀區水質穩定在Ⅲ類,野生鳥類從2017年的192種增至296種。當望遠鏡中珍稀的東方白鸛掠過水面,隊員在筆記中寫道:“當‘綠水青山’從口號變為眼前實景,方懂堅守之重。”

為深入了解城市低碳理念與居民綠色生活, 實踐團實地探訪“雄安之眼”城市計算中心、“零碳建筑”雄安體育館及“雄安印象”展覽館,感受“未來之城”的獨特魅力與中國城市低碳建設的創新成就。在悅容公園、容東安置區開展的《城市居民低碳生活方式偏好》問卷調研(回收有效問卷百余份)顯示:85%的居民首選步行、騎行或公交出行,72%的家庭使用節能家電,68%的受訪者關注商品碳足跡標簽。數據背后,是低碳理念正從“要我做”向“我要做”悄然轉變。

探振興:產業文化雙輪驅動鄉村活力

鄉村是觀察中國發展的生動窗口。實踐團見證了從“產業興村”到“文化富民”的多元路徑,感受著鄉村振興的澎湃活力。

在總書記三次考察、囑托“做好鄉村振興文章”的石家莊塔元莊,曾經的貧困村通過與同福集團“村企共建”,打造了智慧農場、食品加工到電商平臺的完整產業鏈。而在雄安端村鎮關城三村,科技與文化則成為振興雙輪。500畝種植基地內,傳感器、智能噴頭、溫控設備構成“智慧系統”。“棚內溫濕度、二氧化碳濃度實時監測,數據直達中控室,手機APP遠程調控灌溉。”技術員的演示讓隊員驚嘆“靠數據吃飯”已成現實。

從塔元莊的“村企共建”到關城三村的“智慧農業”,從鄉愁文化到生態旅游,鄉村振興的路徑多元而鮮活,讓“農業強、農村美、農民富”的愿景逐步照進現實。

一次實踐,一場青春洗禮

“我們深刻體會到,‘雙碳’目標絕非抽象概念,它就蘊含在白洋淀的清淤工程中,體現在塔元莊的智慧農場里,更融入每個普通人的節能習慣里。”一位隊員的感悟道出此行真諦。

七天的京冀之行,是一次跨越時空的對話,更是一堂行走的思政大課。從正定古城文化傳承到塔元莊振興實踐,從西柏坡紅色基因到雄安科技賦能,從白洋淀生態治理到非遺與紅色文化賡續,每一步都深化了青年學子對“綠色發展”“文化自信”與“時代擔當”的深刻理解,激勵他們在強國建設、民族復興的新征程上貢獻青春力量。