基于物理信息神經網絡的河渠系統地下水滲流建模

中文題目:基于物理信息神經網絡的河渠系統地下水滲流建模

論文題目:Groundwater Seepage Modeling in a River-Canal System based on Physics-Informed Neural Networks

錄用期刊/會議:International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN) (CCF C)

錄用/見刊時間:2025.4.1

作者列表:

1) 陳 沖 中國石油大學(北京)人工智能學院 電子信息工程系教師

2) 李一帆 中國石油大學(北京)人工智能學院 人工智能專業 碩23級

3) 韓宗瑜 中國石油大學(北京)人工智能學院 信息與通信工程專業 碩23級

4) 牛藝曉 中國石油大學(北京)人工智能學院 控制科學與工程專業 博24級

5) 朱嘯宇 中國石油大學(北京)人工智能學院 新一代電子信息技術(含量子技術)專業 碩21級

6) 薛亞茹 中國石油大學(北京)人工智能學院 電子信息工程系教師

摘要:

神經網絡在眾多領域(如圖像、語音識別等)取得了革命性進展。然而其對標簽數據的依賴,缺乏可解釋性及物理一致性,限制了其在地下水滲流預測等科學領域的應用。本研究聚焦于地下水流場建模,提出了基于物理信息神經網絡的河渠系統地下水滲流模型(PI-RGSM),該模型通過融合邊界與初始條件的硬約束實現自監督訓練,并將水文地質參數及邊界條件直接作為模型輸入,降低了對觀測數據的依賴性。相較于基準PINNs模型,PI-RGSM僅用單次訓練就能適應并有效預測不同的滲流環境,平均決定系數達到0.978。為進一步增強模型在復雜動態地下水滲流場景中的適用性,我們基于PI-RGSM提出了PI-RGSM-K,該模型針對非均勻地下水滲流場進行模擬,通過參數化滲透系數場K(x, y)與精細調整模型架構,進一步提升了在復雜滲流環境中的性能,平均決定系數達到了0.982。本文提出的物理信息神經網絡模型在精確預測地下水滲流行為方面取得了顯著成效。

背景與動機:

傳統地下水數值模擬模型在處理未知物理過程、網格依賴和高計算成本方面存在限制。隨著數據密集科學范式的不斷進步,神經網絡憑借自身強大的特征提取能力與復雜函數逼近能力,在眾多領域取得重大突破。然而,其“黑箱”性質在其決策過程中缺乏透明度,并且嚴重依賴于訓練數據,限制了其在地下水研究中的使用。PINN的提出極大地拓寬了神經網絡在科學研究與工程應用中的邊界,顯著提升了模型的預測精度、泛化能力及可解釋性。盡管PINN在改進地下水滲流模型方面取得了顯著進展,但目前的模型仍然嚴重依賴于觀測數據的充足性和質量,而且模型訓練后通常僅限于特定的水文地質參數設置,難以推廣到更廣泛或不可預見的水文地質情景,從而限制了模型的通用性和實用性。

設計與實現:

本研究提出的PI-RGSM模型由全連接神經網絡、硬約束和損失函數設計組成。如圖1所示,模型的輸入特征包括時空坐標(x, y, t),可調邊界水位(Ha, Hb),和水文地質參數(源/匯項W和滲透系數K)。這些多維輸入數據通過神經網絡處理得到初始預測水頭(H)。通過引入邊界條件函數C(X)和定解條件函數φ(X)作為硬約束,與H結合,得到最終預測水頭(Hc)。在此基礎上,采用自動微分計算水頭偏導數得到偏微分方程約束(RESPDE),與工程控制約束(RESEC)結合,形成偏微分方程系統。通過調整參數λ1和λ2來優化整體訓練。

圖1 PI-RGSM和PI-RGSM-K的結構:其中藍色線段表示PI-RGSM,紅色虛線部分突出顯示擴展模型PI-RGSM-K,該模型通過將K參數化為x和y的空間函數建立在PI-RGSM基礎上

主要內容:

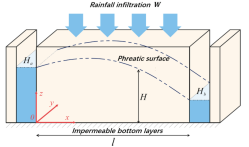

設置了一個潛水環境下的河渠間地下水滲流的案例場景實驗以供模型測試,為貼合現實場景,基本長度單位設定為米(m),時間單位為天(d)。該案例的基本概念如圖2所示,其中取左右河渠中央的多孔介質區域為滲流域。滲流域長(x)40m,寬(y)10m;隔水底板水平;地層厚度M為5m;給水度![]() 為0.1;滲透系數K可在0.5m/d~0.9m/d間變化;源匯項W均設為正值(即降水量),可在0.000m/d~0.007m/d間變化;左右河渠的基準水位高度(Ha, Hb)可在2m~3m間變化。在本實驗中,生成了10000個訓練樣本,并對所有輸入數據進行了歸一化。使用這些數據對模型進行了1000次迭代訓練。

為0.1;滲透系數K可在0.5m/d~0.9m/d間變化;源匯項W均設為正值(即降水量),可在0.000m/d~0.007m/d間變化;左右河渠的基準水位高度(Ha, Hb)可在2m~3m間變化。在本實驗中,生成了10000個訓練樣本,并對所有輸入數據進行了歸一化。使用這些數據對模型進行了1000次迭代訓練。

圖2 河渠系統地下水滲流示意圖

實驗結果及分析:

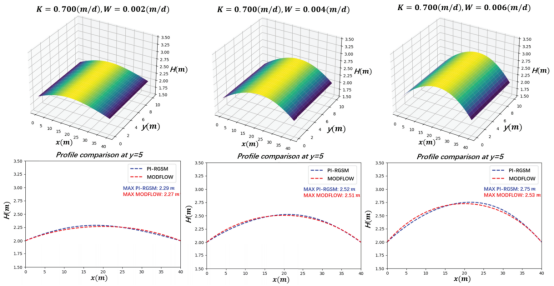

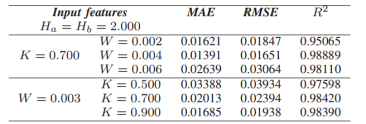

將訓練好的PI-RGSM應用于不同的源/匯項和水文地質參數輸入。對于每組實驗配置,模型預測水頭顯示為3D圖(圖3和圖4),在y=5 m處提取的潛水線剖面與MODFLOW生成的參考數據進行比較。結果表明(圖3),隨著降水量從0.002m/d增加到0.006m/d,模型預測的潛水面與典型的河渠系統地下水滲流形態一致,幾乎完全匹配參考曲線。在不同滲透系數的條件下(圖4),PI-RGSM也表現出較高的精度。其平均R2超過0.977(見表1)。結果表明,該模型在不同的源匯項條件和水文地質條件下具有良好的適應性和準確性。

圖3 不同降水條件下PI-RGSM的潛水面

圖4 不同滲透系數下PI-RGSM的潛水面

表 1 不同源匯條件和水文地質條件下PI-RGSM的性能

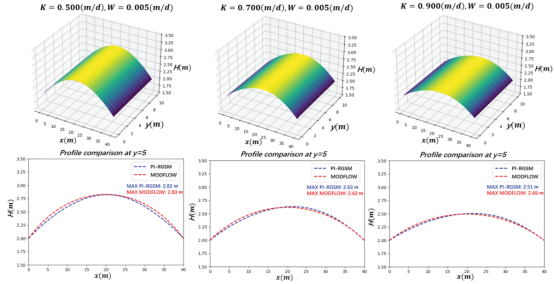

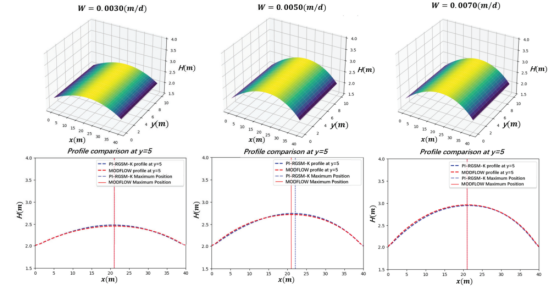

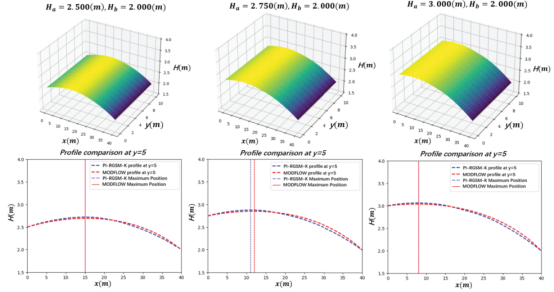

進一步為評估PI-RGSM-K模型處理非均勻滲透系數場的能力,實驗采用了與之前相似的測試方法,即通過調節模型的源匯項W和河渠水位高度Ha、Hb,來模擬兩種關鍵的地下水滲流場景:降水變化和邊界條件變化。在降水量變化實驗中(圖5),隨著降水量從0.0030 m/d逐漸增加到0.0070 m/d,模型預測的地下水潛水面隨之升高,模型預測結果與參考曲線高度一致,其中決定系數R2均超過0.99。在邊界條件變化實驗中(圖6),隨著左側河渠水位升高,模型預測的地下水潛水面也相應變化。結果證明了其在處理非均勻滲透系數場的地下水滲流預測任務中的優越性能。

圖5 不同降水條件下PI-RGSM-K的潛水面

圖6 不同邊界條件下PI-RGSM-K的潛水面

結論:

本研究基于物理信息神經網絡,提出了PI-RGSM模型及其擴展PI-RGSM-K,顯著提升了地下水滲流預測的精確性和適應性。主要貢獻如下:(1)通過整合邊界和初始條件的硬約束實現了PI-RGSM的自監督學習,減少了對觀測數據的依賴。(2)PI-RGSM具有很強的泛化能力,僅單次訓練即可適應不同的水文地質環境。(3)提出非均勻滲流場模型PI-RGSM-K,通過考慮非均勻滲透系數,實現非均勻滲流場模擬,達到了較高的準確性。本研究表明,將物理知識融入神經網絡框架為地下水資源的可持續管理和保護提供了一種有效的科學方法,展現了物理引導方法在地下水滲流預測中的巨大潛力和實用價值。

通訊作者簡介:

陳沖,博士,中國石油大學(北京)人工智能學院電子信息工程系副教授,碩士生導師,中共黨員。研究方向:數值模擬、機器學習、信息融合、不確定性分析。聯系方式:chenchong@cup.edu.cn